快速了解我

我是谁

我叫 Darkyzhou,以前用的 ID 是 Darkyoooooo。由于很久以前的一则奇特的食用油广告,朋友们戏称我为“达克油”,虽然我从未涉足制油行业。我出生于 2001 年,成长于粤北的一个小山城。

我从哪来

我在粤北小城长大,九岁时家里添置了第一台电脑。2012 年春天,我邂逅了 Minecraft,在那由方块构筑的浩瀚天地中,我操控着史蒂夫翻山越岭,目睹密林、溪流与牧场交织的景象,内心震撼不已。Minecraft 成为了我初中生活中不可或缺的一部分。

在游历不同服务器时,我结识了许多志同道合的伙伴。我活跃于 mcbbs.net,担任「整合包发布」版块和「未转变者」版块的版主。2013 年暑假,渴望充实自我的我开始涉足模组开发,买了本 Java 教程,由此与计算机结下不解之缘。我在这三年期间建立的友谊至今仍是我在网络世界中最珍贵的联系。

初学模组开发时,我对计算机懵懂无知,连环境搭建都举步维艰。但在研读 Java 入门书籍后,我逐渐掌握了编程基础,创作出一些小型模组。看着自己的作品在游戏中呈现,我既欣喜又震撼,意识到即便如此庞大的世界,也能被我通过代码改变。高中三年,我在封闭式寄宿学校专注于高考备考,与编程暂别。但闲暇时分,我仍会思考编程的哲学:人类用短短半世纪,以二进制构建起信息时代的奇迹。这份热爱促使我选择了计算机专业,2019年夏天,我带着对编程的憧憬,迈入了大学校园。

我做什么

大一时,为了微软俱乐部黑客松比赛的报名网站,我开始学习 Web 前端,从此爱上了这门技术。大一的寒假,我作为前端开发者加入了 Matrix 实验室。在这段时间里,我学习了 React、Angular、Vue 等框架,并好奇地研究了它们的底层机制。

大二时,我获得了飞书文档 Web 前端的实习机会,期间磨练了各种调试技巧。也是那段时间,由于实验室工作的需要,我学习了 Kubernetes 和 Docker 等云原生技术,这意外地帮我获得了广州微信云开发的前端实习机会。

大三时,我意识到不应局限于前端,便开始加强计算机科学基础,包括网络、编译原理和计算机组成原理等。对 Linux 容器的学习也成为了我毕业论文的方向。同时,收到实验室学长们的影响,我学习了 Go 和 Rust 语言。与我初中时学习的 Java 相比,Go 相对简单,而 Rust 则因其独特的设计理念让我花费了更多精力。

大四时,我再次回到飞书文档实习。在近半年的实习过程中,我逐渐认识到:Web 前端面临的大多数挑战实际上是广义的计算机科学问题,需要用计算机科学的视角来解答,这要求我们保持开阔的视野和灵活的思维。毕业半年后,我总结了对自我的认识以及未来的期望,写了《我是一只狐狸》一文。

目前,我专注于 LLM 应用开发,涵盖 AI Agent、Prompt Engineering 等方向。我坚信,过去十年属于移动互联网,而未来十年将属于 AI。业余时间,我持续钻研和实践 Linux 相关技术,并关注龙芯的发展,力求为其贡献一份力量。欢迎阅读我的博客文章,或通过《我的硬件们》了解更多相关内容。

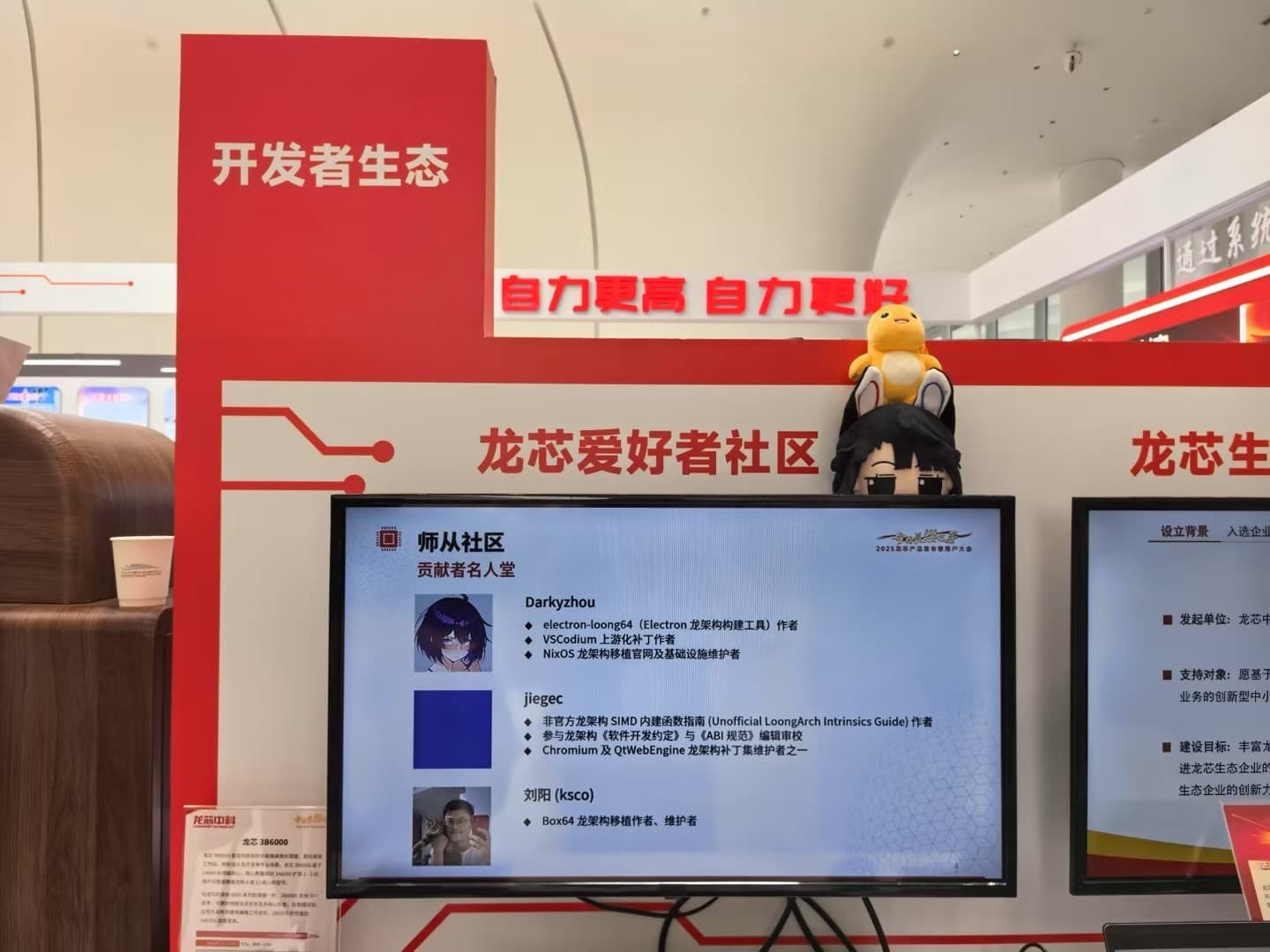

我在龙芯中科发布会上的赛博露脸

我参与龙芯活动时获得的纪念品

关于格言

我最喜爱的格言是「别把看重的东西附上无边的价值」,它出自某位法律专家。这不仅是一句箴言,更是指导我思考的人生哲学:对我们珍视的事物,要避免陷入拒绝批评的偏执。且让我用当下网络世界的现象诠释其深意。

当下的互联网俨然成为二元对立的战场。人们惯用非黑即白的视角切割世界,将汉语的精致化作攻击的利器。他们不再用理性丈量观点差异,而是娴熟地贴标签、划阵营,将异见者直接归为敌对方。这种所谓的“信仰圣战”中,双方早已偏离寻求真相的初衷,沉溺于雕琢更锋利的语言刀刃。

吊诡的是,本应通向真理的激烈辩论,却往往导致极端的分裂。双方在捍卫各自立场的过程中,情绪化的宣泄逐渐淹没理性思辨,对彼此的认知退化为幼稚可笑的标签。随着阵营壁垒不断加高,他们守护的信仰也在对抗中扭曲变形——不再是鲜活的思想,而是排斥一切对话的极端符号。

这种思维模式不仅充斥网络空间,更可能渗透现实生活。若我们能用辩证的眼光拆解极端思维,将不同观点纳入认知光谱,或许能让公共讨论重获清新空气。我提及这个例子,并非标榜自己曾置身其中,而是想提醒:当我们将珍视之物捧上神坛时,恰恰需要格言的警示——保持清醒认知,拒绝无限拔高,方能以平和之心接纳世界的复杂。

关于博客

你看到的这个博客网页是用本人写的 Blog House 框架生成的,它是一个基于 SvelteKit 的静态博客生成器。博客的背景图和背景视频来自艺术家 Friendly Robot。

上面的描述针对的是 2021 年 5 月至 2025 年 3 月这段时间的博客。现在,我的博客已经迁移到基于 Waku 的新版,使用 React Server Components 构建,你可以前往 GitHub 查看源码。博客的设计风格也发生了变化,但新旧版本都受到了 IBM 的 Carbon Design System 的影响,不过在新版中我更换了一种诠释我的理解的方式。

你可能注意到,本博客的版权声明文字中的年份是从 2014 年开始的。这是因为我确实是从 2014 年开始写博客的,当时我还在使用 WordPress 搭建博客。从 Wayback Machine 提供的快照看,当时还是初中生的我似乎正在制作 Minecraft 整合包和编写 Minecraft Forge 的 Mod 开发教程。

非常可惜的是,当时的我没有备份各种东西的意识,包括博客内容在内,我在小学时收藏的大量《漫画世界》杂志,以及初中时编写的几个 Minecraft Mod 和启动器的源码,都已经丢失了。同样遗失的还有本文开头提到的九岁时家里购买的电脑,我依稀记得它搭载的 CPU 是 AMD Athlon 64 X2 5000+,主板是昂达的,显卡还是集成在主板上的,内存只有可怜的 2 GiB。

关于音乐

非常感谢你愿意花时间阅读我的故事,我没有什么能回报你的,就向你分享我最爱的音乐专辑吧。这些专辑可能在今天看来非常小众,可能和我挑选喜欢的音乐的方式有关,不过它们确实是我的最爱。我喜爱的音乐流派或风格包括 City Pop、Soul、R&B 和 Deep House。初中时我曾经相当迷恋电子音乐,尤其是 Tut Tut Child 的 Dubstep 音乐,不过现在已经有些厌倦了。

以下专辑的排名不分先后,可惜 Apple Music 的试听只有 30 秒。还有许多我喜爱的歌手和专辑这里没有列出。

具岛直子的精选集,其中的歌曲大多创作于上世纪八九十年代。深邃而空灵。还有几首歌未被收录在此,可以前往她的其它几个专辑试听。她的专辑里所有的歌曲都是我的最爱,她是迄今为止我最喜欢的歌手。

今井美树于 1989 年推出的专辑。旋律优美,节奏舒缓。我最喜欢其中的《TOKYO 8月 サングラス》、《泳ぐ》和《地上に降りるまでの夜》。

Sam Sparro 于 2008 年推出的专辑。复古而浪漫。我最喜欢的歌曲是《Pocket》和《Black & Gold》。他的另外两张专辑《Return to Paradise》和《Boombox Eternal: Halcyon Deluxe Edition》也非常值得一听。这里没有放出来是因为担心读者觉得我偏爱他的歌曲(实际上可能确实如此)。

岩崎宏美于 1988 年推出的专辑。我最喜欢其中的《Watashi Rashiku》和《I Miss You So Long》。在 2023 年 1 月,那时我刚刚结束实习回到家中,开始编写我的毕业论文项目,那段时间中我最长听的专辑就是这张。

类似生活和工作中的其它事情,我在寻找喜欢的音乐时,从不会依据其它人的意见,譬如排行榜、评论和歌单等。我习惯自己动手,音乐软件上搜索歌手的名字,然后手动查看相关的专辑和歌手。一个有趣的对比是,初中时的我采取的策略是后者,结果是我在打开音乐软件之后听的是自己凑出的歌单,其中的歌曲一般每一首都来自不同的歌手。采取前者的策略的现在,我听的反而是歌手完整的专辑。或许这就是从「听歌」到「听人」的转变吧。

联系方式

欢迎交换友链,可以回复到评论区里。

- E-mail: me@zqy.io

- Github: https://github.com/darkyzhou